DER WESTEN LEUCHTET! -

Sind Spionagefilme Vorlagen

für die Realität?

Berlin, kurz vor Mitternacht, am Checkpoint Charlie -

Zu Fuß im Westen angekommen, wird diese „Grenz-

Noch leichter ist allerdings vorstellbar, wie sich genau hier im Oktober 1961 amerikanische und russische Panzer tatsächlich nur auf wenige Meter gegenüberstanden, an der Schwelle zum 3.Weltkrieg. Endlich kann ich dieses seltsame unwirkliche „Filmset” verlassen und steige zügig in die gleißend helle U-

Mein Ziel ist jedenfalls erst einmal der Kurfürstendamm -

1980 hat Armin Mueller-

Niklaus Schilling

Fahren im Schlaf

Gad Klein zu "DORMIRE"

Im Schlafwagen kommt der Mensch zur Ruhe, so sagt man. Doch die Ruhe ist kein Stillstand, sie wird bewegt durch die Träume. Diese Bewegung, die uns im Zustand äußerster Ruhe heimsucht, versuchen wir manchmal zu kompensieren, indem wir unseren ruhenden Körper bewegen: wir schlafwandeln. Oft erstreckt sich das Schlafwandeln über ein ganzes Land, dann nämlich, wenn wir im Schlaf ruhen und uns dennoch rasend bewegen.

Ein Schlafwagen ist eine eigentümliche Einrichtung. Er transportiert Menschen von einem Ort zu einem anderen und möchte ihnen den Transport möglichst vorenthalten. Die Passagiere werden also in einen organisierten Zustand des Schlafwandelns versetzt; die nicht bewußt erlebte Reise bekommt Traumcharakter. Wer am nächsten Morgen im Schlafwagen erwacht, hat im wahrsten Sinne des Wortes eine "bewegte Nacht" hinter sich.

Ein Schlafwagen zeichnet sich aber noch durch ein anderes charakteristisches Merkmal aus: er führt fremde Menschen auf engstem Raum zusammen und zwar in einer Situation, die absolut intim ist -

VIDEOaktiv 5/1987

Verkehrte Welt

Susanne Päch zu "UNTER 4 AUGEN"

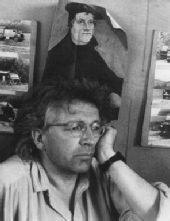

Niklaus Schilling ist Filmemacher.

Für seinen Bruder Alfons dreht er keinen alltäglichen Film.

Er ist Spiegel einer Welt aus Phantasie und Licht.

Es ist eine wunderbare Abwechslung im Einerlei der Fernsehkost: Der Videofilm, den der renommierte Filmemacher Niklaus Schilling seinem Bruder Alfons gewidmet hat. In der blutleeren, wenig ideenreichen Terminologie des Fernsehens nannte man ihn eine Dokumentation -

"Unter vier Augen" lautet der beziehungsreiche Titel, den der Filmemacher Niklaus Schilling seinem Bruderportrait gab. Alfons, um zehn Jahre älter und viele Jahre dessen Vorbild, ist Künstler und Philosoph, Theoretiker und Empiriker in einem. Er gerät damit zu einem Schattenbild einer längst verblaßten Epoche: der Renaissance des 16. Jahrhunderts, wo Künstler wie Leonardo noch Brücken zwischen Kunst und Wissenschaft schlugen. Er ist aber auch -

Ein Film ohne Drehbuch

Der Film stilisiert das im wahrsten Sinn des Wortes "Abnorme", das sich um den Bruder rankt, erhebt sich also über das einfache Abbilden, Dokumentieren hinaus, setzt ein Gedankenkonzept in ästhetisierte Vision um. "Das Bildersammeln", wie es Niklaus Schilling nennt, wird in der Wüste von Utah zum intimen Kunsthappening, von einer Videokamera eingefangen.

Es gab kein konkretes Drehbuch, nur eine Art Leitlinie. "Das Ganze war work in progress", das Einfangen spontaner Ereignisse, so Niklaus Schilling; eher eine nachträglich im Studio aufbereitete Video-

Faszination des Lichtes

Alfons Schilling ist eigentlich Maler, schon immer von der optischen Wahrnehmung, von Licht fasziniert. Einmal verharrte er mehrere Wochen im Dunkeln, um das Licht besser studieren zu können. Seine Arbeiten führten ihn schließlich zur Konstruktion von Apparaturen, die dem menschlichen Auge "vorgeschaltet" werden. Sie verändern die drei Dimensionen, auf denen unsere Wahrnehmung beruht: Der Raum wird verzerrt, gedehnt und verbogen. Dem Rausch dieses optischen Wahns unterlag Schilling immer mehr.

Jetzt, da er nach 25 Jahren aus seinem selbstgewählten Exil New York wieder nach Europa zurückkehren wollte -

Heute ist Niklaus Schilling nicht nur einer der prominentesten deutschsprachigen Filmemacher, er tritt seit Jahren vehement für das elektronische Medium, für Video ein, hält es für die Zukunft des Filmemachens. Es bleiben nicht nur Lippenbekenntnisse, denn Schilling scheute sich nicht davor, Videofilme ins Kino zu bringen -

Verkehrte Welt

Das Künstlerportrait eines Malers? Da denkt man an ein Gesicht, an Gespräche im Atelier oder am trauten Kamin. Nichts von alledem, was sonst üblich ist, zeigt Niklaus Schilling. Statt dessen -

Ergreifende Skurrilität

Wie Alfons Schilling mit einem riesigen hölzernen Rad, mit mächtigen, vibrierenden Fühlern oder mit einem von wehenden, schwarzen Tüchern eingehüllten Gestell durch die seltsame Landschaft wankt, die er selbst nur schemenhaft wahrnehmen kann oder doch wenigstens auf dem Kopf gestellt erlebt, wie er dabei kaum einen Fuß vor den anderen zu setzen im Stande ist. Ähnlich einem Neugeborenen sucht er nach Anhaltspunkten: Er zeigt, in einer sehr zurückhaltenden Bildsprache dokumentiert, daß ein Besessener auf der Suche ist -

Nichts ist hier alltäglich, weder die Umgebung, eine der letzten unberührten Gebiete unserer Erde, noch die Aktion. Das Selbstverständliche wird hier in der Einsamkeit zum bewußten Erleben, festgehalten und beobachtet nur von den Augen des Bruders -

Video macht's möglich

"Ohne Video wäre die Sache niemals so entstanden", sagt der andere lapidar, der, der die Bilder nicht in Frage stellt, sondern sie nutzt, um damit Geschichten zu erzählen: Niklaus. Video erlaubte den Brüdern, fast das gesamte Happening in der Wüste aufzuzeichnen, was mit teurem Film niemals möglich gewesen wäre. Beide spürten, wie sich während der Dreharbeiten so etwas wie ein "optischer Dialog" zwischen ihnen aufbaute -

Aber auch Niklaus macht sich Gedanken über sein Medium, mit dem er experimentiert. Auf die Frage, ob nicht auch die Kamera das "Sehen" verändert -

Das Spiel mit der Wahrnehmung

Die Kamera als "Sehinstrument" -

Der Film versucht, auch die Bildeindrücke zu zeigen, die Alfons mit seinen Apparaturen und Sehinstrumenten erlebt. Dazu mußte die Videokamera zum Teil mit komplizierten Aufsätzen versehen werden: Etwa einer rotierenden Scheibe, die mit Schlitzen ausgerüstet ist, oder einer Vorrichtung mit Umlenkspiegeln, die das Bild auf den Kopf stellt und das, was hinten erscheint, zum Vordergrund macht und umgekehrt. "Auch hier waren wir auf die direkte Sichtkontrolle der optischen Effekte auf dem Monitor angewiesen", so Schilling.

Die Erfahrung lehrte den "Macher", daß sich die Motive, je abstrakter sie sind, umso besser für das Spiel mit der menschlichen Wahrnehmung eignen. Beispielsweise verliert ein auf dem Kopf stehender Baum schnell seine Ursprünglichkeit. Aber die Formen eines Steins oder von sich aufschaukelnden Meereswellen in gespiegelter Fassung lösen sich von der Realität, führen zu der Irritation, die Alfons Schilling übermitteln will: Zu ungewohnten optischen Täuschungen, die in ihren Bann schlagen, die man erkunden will.

Man versteht, daß Alfons süchtig ist, diese ungewohnte Wirklichkeit zu erforschen. "Ich jedenfalls will ein neues Auge", sagt er oder fragt radikal: "Müssen wir erst erblinden, um richtig sehen zu lernen?"

Der experimentelle Charakter der brüderlichen Kunstaktion ist ein Beweis dafür, daß die Videoperformance immer entwicklungsfähig ist. Noch sind Grenzen nicht in Sicht, noch bietet das neue Medium Raum für unerschlossene Gebiete.

Auf die Frage, wie er die Zukunft der Videokunst sieht, meint Niklaus denn auch: "Sicher scheint mir, daß sich Installationen totgelaufen haben. Sie hatten ihre historische Bedeutung. Aber heute? Es ist der Hang zum Materiellen, Gegenständlichen, der sich darin ausdrückt. Der eigentliche Weg geht aber hin zu einer immateriellen Kunstform, die das beliebige Generieren von Bildern erlaubt."

"Unter vier Augen" zeigt den Weg dorthin.

Aus "Film in München" von Ingo Tornow

(1995 -

Niklaus Schilling

Die Kulissen von München

Sommer 1974:

Wieder einmal passiere ich jenes Haus in der Thierschstraße, in dem ein junger Mann namens Adolf Hitler in den 20er-

Endlich greife ich zu meiner Lektüre: Otto-

Ich brauche den Kopf wiederum um nur 120 Grad nach rechts zu drehen und sehe den unscheinbaren Hügel mit dem kleinen Tempel namens Monopteros, der in Ophüls' unglaublichem Film "Lola Montez" auftaucht. Und wenn ich diesen "Schwenk" noch weiter fortsetze -

Nun ist plötzlich ein langsam fahrender BMW-

Pressbook -

Der Atem der Geschichte

Niklaus Schilling im Gespräch

mit Mareike Sprengel

Der Film beginnt mit einer Entführung -

Auslöser der Geschichte ist eine Erinnerung -

Und da kann es einem Angst und Bange werden.

Warum? Nur mit einer technischen Errungenschaft und einem entsprechenden Programm ist der Protagonist doch in der Lage, sich zu befreien. Er lädt den Entführer tatsächlich aus seinem Unterbewußtsein in den Speicher des Computers.

Berechnet er einen neuen "Frankenstein"?

Ja, erst mal schon. Aber gleichzeitig stellt er fest, da es sich dabei doch auch um einen Menschen handelt...

Am Ende aber werden dessen Daten gelöscht -

Ja, seine falschen Daten werden gelöscht. Der Entführer hat sein Leben vollständig von Kreditkarten abhängig gemacht, denn nur im Daten-

Spielt der Programmierer bei seiner Suche nach dem Mörder seiner Schwester also nicht auch ein todernstes Videospiel?

Er spielt längst nicht mehr -

Der Staat meldet ja dann sehr schnell sein Interesse an...

Ja, eben! Und Jens will den Entführer ja nicht einmal vor die Justiz bringen. Er will ihn nur finden, ganz privat...

Ihn also auch aus seinem Gedächtnis löschen... Und aus dem Speicher des allwissenden "Registeramts"...

Der Entführer wird sein Leben ändern müssen, seine persönliche Wirklichkeit wieder annehmen müssen, wenn er eine Chance zum überleben -

Ist das auch eine Vision von 1995 -

Der Film geht davon aus, da sich die Beziehungen zwischen der Technik-

In diesem Zusammenhang fällt auf, da Sie sich mit diesem Film vom herkömmlichen narrativen -

Die Totale im Mikrokosmos. Im Detail steckt immer auch das Ganze... Man muß nur hinsehen...

Sie haben aber ausgerechnet bei "DER ATEM" erstmals auf eine literarische Vorlage zurückgegriffen! Das überrascht gerade jetzt, und auch wenn man ihre bisherigen Filme in Bezug bringt...

Das ist sicher kein Zufall. Schon in meiner Jugend war mir als Science-

Sind Sie denn alle wohlbehalten wieder zurückgekehrt?

Schon, wenn man von ein paar Blessuren absieht. Aber Expeditionen haben das ja doch mehr oder weniger an sich.

Erklärt sich damit also auch die ungewöhnlich lange fast 2-

Ja. Wesentlich und eben schwierig in seinen Anforderungen war jene Ebene, die sich mit dem Computer an sich und mit der spezifischen Software beschäftigte. Ich lernte eine völlig neue Branche kennen -

Aber das Geld liegt doch auch für die nicht auf der Straße!...

Nein, aber mit unserem Projekt kam etwas auf sie zu, was so in unseren Breitengraden sicherlich noch nicht verlangt worden ist: eine fest in einen Spielfilm fürs Kino eingefügte elektronische Welt -

"Abgründe"?

Allerdings. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf diese Rechen-

Über München und Mailand sind Sie wohl dann doch in Ottobrunn gelandet?...

Ja, Ottobrunn bei München. Beim TV-

Nicht nur elektronisch, auch filmtechnisch haben Sie offensichtlich einige Experimente gewagt...

Wir haben auch ein paar alte -

Es fällt auf, daß schon in Ihren früheren Filmen die Methode der Realisierung einer Geschichte untrennbar mit deren Inhalt verbunden ist. Besteht nicht gerade in "DER ATEM" eine Gefahr, daß die technisierten Bilder inhaltlich ausfließen -

Gerade dieser Film setzt sich aus besonders vielen Bewegungen zusammen -

Dabei kommt es wohl auch zu den unerwarteten "Erscheinungen" des generierten Entführers?...

Ja, man kann sie als sichtbare Energiebündelung interpretieren, die sich ja schließlich körperlich einschaltet, um eine "höhere Auflösung" zu vermeiden -

Der "unsichtbare" deutsche Titel "DER ATEM" ist so sicherlich mit einer gewissen Ironie versehen?...

Vielleicht ja, aber der Titel signalisiert auch, da es sich dabei nicht um eine ABCD-

Eine "ABCD-

Sie beginnen bei A -

Sehen Sie sich schon im Rettungsboot -

Nein, absolut nicht. Es wird sicherlich nicht leichter. Und eines steht fest: die Zukunft wird noch gewaltige Informations-

Also hat damit ein virtuoser "Computer-

Ja, er übt "Sabotage" an Strukturen eines Systems, in dessen Natur es liegt, absolutistisch zu werden. Eigentlich arbeite ich ja schon länger daran, die subversive Methode des "Hackens" auf filmische Art weiter zu adaptieren, zu verfeinern. Hoffentlich...

Gibt es in dieser Hinsicht auch schon ein neues Projekt? Wann kann man damit rechnen? Inwieweit sind die Bilder dabei wieder "gerechnet"?

Ich sitze noch über einer UNO-

Also keinen Computer dabei?...

Nein, aber bestimmt einige Taschenlampen. Das steht jetzt schon fest...

NIL-

1995: Computer -

DER ATEM: Als Zeit der Handlung gibt Niklaus Schilling das Jahr 1995 an. Und als Ort definiert er die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Er bringt modernste Technologie mit Mythen zusammen und verleiht so unserem Verständnis von einer immer genauer berechneten Umwelt eine neue Dimension. Was passiert also, wenn ein genialisch begabter Software-

Der Mann sucht den Entführer und Mörder seiner jüngeren Schwester. Auf der Basis einer verzerrten und verschwommenen Erinnerung beginnt mit Hilfe des Rechners eine bald gefährliche Annäherung: Die Summe aller greifbaren Informationen ist schließlich das dreidimensionale Abbild einer Person, die noch heute in seiner Nachbarschaft lebt! Aber der Entführer ahnt diese Bedrohung. Und er reagiert ganz körperlich. Die bisher vom Computer immer präziser definierte künstliche Realität hat damit bereits in die tatsächliche Wirklichkeit eingegriffen.

Der Mythos vom Homunculus, vom konstruierten Wesen, hat in DER ATEM ein völlig alltägliches Umfeld bekommen. Die ganz private Spurensuche eines von der Erinnerung geplagten Programmierers kann nicht verhindern, daß die Methode zum zukunftsweisenden Muster für eine umfassende polizeiliche Fahndungstechnik wird. Der Verdächtige ist in Zukunft vom ersten Moment an auch Phantom -

In Schillings Film kommt die bittere Ironie eher leichtfüßig daher. Sie demontiert mit Witz Alltägliches, indem sie einen Schritt nach vorne tut und uns zeigt, was uns nicht erst 1995, sondern seit gestern schon erwartet.

Nach der Uraufführung beim Festival von Venedig wies die italienische Presse dem Film vor allem eine Eigenschaft zu: Verführungskraft durch extreme Genauigkeit.

ALFRED SCHANTZ

Frankfurter Rundschau Nr.227 / 1.Oktober 1982

Licht im Nachtschatten

Niklaus Schillings sanfter Thriller "Der Westen leuchtet!"

Die Schattenlinie" verläuft für Joseph Conrad zwischen Jugend und Reife; es ist jener Zwischenbereich, den der junge, frischgebackene Kapitän durchschreiten muß, um zum Mann zu werden, der seinem ersten Kommando gewachsen ist. Nicht nur die Grenzsituation" ist da gemeint, sondern auch die Grenzzone", ein unsicheres, schwankendes Gelände des Noch-

In diesem Zwischenbereich ist das Werk des geborenen Schweizers Niklaus Schilling zu Hause; diesseits und jenseits der Schattenlinie, auf ihr balancierend. Aber das schöne Wort des Polen, der englisch schrieb, meint für Schillings Oeuvre, das in der Bundesrepublik entstand, die für ihn so notwendig ist wie für Conrad die englische Sprache -

Bekanntlich begreift man bei uns Ironie und Satire erst, wenn Ironiker und Satiriker sie zuvor ankündigen. Das "ach so!" mit dem das Realismus-

Und jetzt: "Der Westen leuchtet!": ein Spionage-

Wie dem melancholischen Pathetiker Wim Wenders ist dem ironischen Melancholiker Niklaus Schilling Deutschland eine Landkarte, die es zu erforschen gilt. Wenders stößt dabei auf Söhne ohne Väter, Männer ohne Frauen, Orte ohne Menschen, auf Einsamkeit, Sprachlosigkeit; Schilling, der flanierende Spieler, unterminiert mit lautloser Bedachtsamkeit das Einverständnis über das was angeblich ist; ist aber nur scheinhaft, scheinbar, es scheint und glänzt (und seine Filme sind glänzernd, auch bewußt glänzend gemacht, und der "Westen", der "leuchtet!", bezeichnet er nicht unzutreffend sogar als "aerodynamisch": im Windkanal des Konsumismus gestylt.) Schilling unterminiert es mit einer subversiven Eleganz, das Elegante seines erzählerischen Stils ist der schwungvoll zelebrierte Geste eines Akrobaten vergleichbar, der einem den Teppich unter den Füßen wegzieht, und diesen Vorgang sieht man auch noch in der Grazie der Zeitlupe. Nicht verwunderlich, daß manche so etwas gar nicht merken oder zu spät.

In Grauzonen (aber auf hochempfindlichem Fujicolor Farbmaterial), im Zwielicht der Geheimdienste (zwischen den beiden gesellschaftlichen Systemen auf deutschem Boden) und auf der Schattenlinie von Verrat und Spionage, bei denen man nicht weiß, wo ihre Grenzen verlaufen, bewegt sich "Der Westen leuchtet!" "Mißtrauen kann zu einer Krankheit werden. Und sie ist ansteckend", meint Dagmar Ostfeld (Beatrice Kessler), verwitwet, Chefsekretärin eines Münchner Industriekonzerns, zu Harald Liebe (Armin Mueller-

Ein Film über das Mißtrauen, den Verdacht, die Beobachtung. "Es ist wie beim Tanzen", erklärt Harald Liebe seine Situation: "Die Mädchen haben wir immer dicht an uns herangeholt. Aber damit konnten wir ihre Augen nicht mehr sehen" -

Beim Tanz, in den er sich da, in den offenen Armen Dagmars, begibt, könnte Harald auch in Versuchung kommen, seine Augen zu schließen und an gar nichts mehr zu denken -

Wie schon Schillings frühere Filme ist "Der Westen leuchtet!" dialogarm und kinoreich. Kino-

Der Spion ist der Fremde, der auf der Hut sein muß -

Dabei steht der Spion, der Tourist in unserer Konsumwelt und Gejagter im Dschungel der Geheimdienste ist, erst am Anfang seiner Erkundungen, die ihn wie Dagmar (und die Zuschauer) jedoch in immer größere Unsicherheiten stürzen. Dieser Westen ist janusköpfig; in der Villa, welche die Witwe des Industriemanagers bewohnt, ist aller Luxus versammelt, den der Reichtum zu bieten vermag; und Mutter und Tochter (Melanie Tressler) sind gleichermaßen Luxusgegenstände, die sich darbieten.

Aber der Blick, der die Verlockungen der Objekte erfaßt und der beginnt, sie in eine erotische Begehrlichkeit zu übersetzen, wird durchkreuzt von einer Wahrnehmungsgereiztheit, die unsere alltägliche Welt absucht nach bedrohlichen Zeichen und Signalen, die sich hinter den leuchtenden Fassaden verbergen. Schilling läßt unkommentiert in der Schwebe, ob da der Stasi-

"Der Westen leuchtet!" steckt voller solcher Merkwürdigkeiten, voller haardünner Sprünge an der Oberfläche unserer Welt, hinter der sich, wie Schilling sagt, der "dritte deutsche Staat" verbirgt: die imaginäre Welt des Katz-

TAKE ONE 9/78

Flamingo Hours

by Gene Youngblood

"Nothing could have prepared us for the triumph of RHEINGOLD. It is, quite simply, a masterpiece."

"Nichts hatte uns für den Triumph von RHEINGOLD vorbereiten können. Es ist, ganz einfach, ein Meisterwerk."

Dem Pantheon der brillanten Filmemacher, die als "Münchner Schule" bekannt sind, müssen wir jetzt den Namen Niklaus Schilling hinzufügen. Schilling, ein Schweizer Autor, Regisseur und Cinematograph, der in West-

Der Titel spielt auf eine Strecke des Trans-

So sehen wir ein Hitchcock-

Als ihr Leben zu Ende geht, sieht die Frau in einem Fiebertraum ihren Liebhaber. Wir sehen diese Visionen. Sie gehören zu den ungewöhnlichsten der Filmgeschichte. Ich kann die Majestät und Romantik dieser Szenen nicht beschreiben. Sie sind zutiefst erotisch, ohne jede Nacktheit. Eine qualvolle Atmosphäre von Apokalypse und Hoffnung umfängt den Film. Die Musik steigert sich in außerirdische Höhen. Die Bilder werden immer erstaunlicher, leuchtender, durchsichtiger. Die Tragödie folgt ihrer Bestimmung mit zwingendem, beinahe unerträglichem Rhythmus. Der Film hat mich umgeworfen. Alles an ihm ist Perfektion. Über allem steht die schauspielerische Leistung von Elke Haltaufderheide. Jede Einstellung des Films verehrt sie, und ihr Magnetismus ist überwältigend. Ihre Leistung wird nur von dem Film als ganzem erreicht, d.h. von der inspirierten Vision von Niklaus Schilling, der mit Herzog, Wenders und Fassbinder zu den Großen des neuen Deutschen Films gehört.

______________________________________________________

P___________________________________________________________________________

Bis auf die "Kuh"-

Der Tagesspiegel 15.6.94

Am Tag, als die Mauer fiel

Neu im Kino:

"Deutschfieber" von Niklaus Schilling

von RALF SCHENK

Zunächst ist Abbitte zu leisten. Als ich "Deutschfieber" sah, voriges Jahr zur Berlinale, war ich erschrocken und zornig und schrieb mir die Wut aus dem Bauch. Was mochte bloß in Niklaus Schilling gefahren sein, der bis dato als einer der innovativen Regisseure des bundesrepublikanischen Kinos galt: mit seinem parodistischen Melodram "Die Vertreibung aus dem Paradies (1976), dem mythischen Krimi "Rheingold" (1977) und vor allem dem "Willi-

"Deutschfieber" trug den Arbeitstitel "Willi-

Das Urteil muß revidiert werden: Zwar gilt die Beschreibung nach wie vor, aber die Methode erweist sich als Absicht, das Tohuwabohu als Prinzip: Schillings Held, der im "Willi-

Das alles verschlingt und verknotet sich, ein ruhelos hechelndes Opus, in dem keine Gestalt, kein Handlungsschnipsel favorisiert wird: Vieles scheint gleich wichtig oder unwichtig, Bewegung ist alles, das Ziel nichts: Daß sich in dem Durcheinander Figuren finden und verlieren -

Am Ende ein Traum: Die aufdringlichen Marktforscher, die die Menschen zu Robotern degradierten, werden zum Teufel gejagt. Das Volk entdeckt die Waggons voller Geheimakten und bemächtigt sich ihrer. Der korrupte Friedheimer Bürgermeister wird ausgebuht, Willi Busch hält eine Rede auf den "Schutz des Gedächtnisses" und etabliert eine "Freie Werra-

Horst Schäfer: "Film im Film" (1985, Fischer)

Das alte Kino und die

neuen Medien

DIE FRAU OHNE KÖRPER UND DER PROJEKTIONIST, BRD 1984 (Regie: Niklaus Schilling), zeigt die nicht-

Der offene Schluß ist ein Hinweis darauf, daß für Schilling hier auch modellhaft die alten und neuen Medien eine Verbindung eingehen, deren Zukunft noch ungewiß ist. Michael steht für das alte geliebte Kino und Mara für die Medien Fernsehen und Video. Die Geschichte der beiden ist den jeweiligen Medien aufgesattelt worden. Handlung und Darstellung vermischen sich folgerichtig zu einer intermedialen-

Vorwärts 4 -

Peter W. Jansen

Die Zeit erreicht ihr Ziel

"Rheingold" von Niklaus Schilling -

Das Melodram hat in Deutschland eine gebrochene Tradition. Die Ufa des "Dritten Reiches" hat es weidlich ausgebeutet und mit der Evokation von Gefühlen das Denken eingenebelt. Dennoch ist es als die große naive Form des Kinos nach wie vor eine seiner stärksten Potenzen. Rainer Werner Fassbinder bedient sich ihrer und auch der in Deutschland lebende Schweizer Niklaus Schilling. Nur: naiv ist das Melodrama schon lange nicht mehr.

"Rheingold", der neue Film von Niklaus Schilling, ist umstritten wie lange kein anderer Film. An ihm gehen die Meinungen auseinander, seitdem die Premiere bei den Berliner Filmfestspielen im Februar/März letzten Jahres in ungezügelten Protesten unterzugehen drohte. Es ist typisch für die Ablehnung, daß kaum auszumachen ist, wie sie im einzelnen begründet ist. Im Prinzip wird der ganze Film als Provokation genommen, vor allem weil Schilling sich nicht scheute, sein Dreiecksdrama mit einer derweil als kitschig empfundenen deutschen Mythe zu konfrontieren, mit der Loreley-

Während der TEE Rheingold zwischen Koblenz und Bingen kurvt und drüben liegt der Felsen Loreley, erzählt ein Großvater mit altväterischer Erzählerstimme die Sage seiner blondgezopften Enkelin, die am Fenster steht. Das ist der Moment größter Irritation. Denn unweigerlich, als hätten wir einen Literaturfilm vor Augen, gehen wir auf die Suche nach der abgebildeten Entsprechung, nach dem Signal, das den literarisch geformten und vorgetragenen Text entschlüsselt.

Es will aber kein Bild passen, nicht die rätselhafte Rothaarige in der Ecke des Abteils, und auch nicht Elisabeth Drossbach (Elke Haltaufderheide), die schon innerlich verblutet. Das Kino-

Eröffnet wird der Film mit einem Panorama in Dämmerung und Nebel. Der TEE Rheingold verläßt seinen Heimathafen Hoek van Holland. Während er nach Basel fährt, ereignet sich, daß Elisabeth Drossbach in Düsseldorf einsteigt und, keineswegs zufällig, den Zugkellner Wolfgang Friedrichs trifft, ihren Jugendfreund und Geliebten. In Bonn kommt, das war nicht vorhersehbar, Karl-

Während Elisabeth im Schock still nach innen verblutet, auch Wolfgang erfährt von nichts, jagt Drossbach mit einem Taxi dem Zug hinterher, er hat in ihm Aktenkoffer und Mantel vergessen. In Karlsruhe endlich erreicht er den Zug, wagt aber Elisabeth nicht anzusprechen, die das Abteil mit einem Fremden teilt. In Basel schließlich wird sie als Tote aus dem Zug getragen, Drossbach und Wolfgang verdrücken sich, der Fremde, auf Steuerflucht, wird abgeführt.

Mit der Schlußwendung setzt der Film, durchaus ironisch, neue melodramatische Komplikationen in Gang. Ein Schmalfilmer filmt die Szene; für ihn ist klar, was offensichtlich ist: daß der Mann zwischen den Polizisten der Mörder ist. So sehr verführt uns die Phantasie, wenn man sie mit Bildern füttert, und sowenig ist das Melodram noch naiv, wenn es uns zeigt, wo es in Wahrheit entsteht: in unserer Einbildungskraft.

Sie wird freilich von Schilling auf Touren gebracht. Während sie stirbt, gerät Elisabeth in eine ekstatische Stimmung, in der sie die Stationen ihres Lebens abfährt, ein rasender Zug in den Tod hinein. Auf seinem Höhepunkt vereinigt so der Film seine verschiedenen Elemente, baut die Ebenen ineinander zu einem Mosaik: Parallelhandlung von Zugfahrt und Taxifahrt, verbunden durch Parallelfahrten der Kamera, die zuweilen Zug und Auto zugleich im Blickfeld hat, Rückblenden in Elisabeths Kindheit, Erinnerungen an die Jahre, Tage, Stunden vorher, die Erzählung von der Loreley, das Bild der Landschaft.

In dieser vielschichtigen Montage, die zu den großartigsten Leistungen der letzten Jahre hierzulande gehört, ist "Rheingold" von makelloser Klassizität, eine durchrhythmisierte Polyphonie. Der Rhythmus der Zugfahrt, auf die Minute genau kalkuliert, wird zum Zeittakt der Schnitte, das Licht verändert sich mit der Zeit und zeigt die Zeitveränderung an, die Bewegung wird zum Ausdruck der Zeit, und Zeit ist das Maß der Bewegung.

Mit Elisabeth und dem Rheingold nähert sich die Zeit ihrem Ziel, erreichen Zeit und Bewegung und Licht die Station ihrer Vollendung im Tod. Unter den deutschen Filmen dieser Jahre gibt es keinen anderen, der dem Kino näher wäre.

Frankfurter Rundschau, 26.Juli 1980

H a l t ! H i e r G r e n z e *)

Der Max-

Peter W. Jansens Laudatio wurde kürzlich anläßlich

der Vergabe des Max-

Wenn ich Filme von Niklaus Schilling sehe, fallen mir immer zwei Wörter, zwei Begriffe ein. Es sind zwei Begriffe, die im allgemeinen Sprachgebrauch nichts miteinander zu tun haben. Sie sind eher Gegensätze. Es sind die Wörter Grenze und Bewegung. Niklaus Schilling ist ein Grenzgänger, er ist ein Grenzbeweger, er ist ein Grenzverletzer. Und wenn sich jemand bei dem Wort Grenzverletzer an Wörter wie Tabuverletzer oder Schamverletzer erinnert fühlen sollte, so soll mir das gerade recht sein. Es ist sicher kein Zufall, daß Schilling aus Basel stammt. Es ist gewiß kein Zufall, daß wir in Saarbrücken über ihn reden. Schilling hat nicht gerade zufällig den ersten Max-

Es macht eben einen Unterschied, ob man aus Basel und Saarbrücken stammt und dort aufgewachsen ist oder ob man ein Binnendeutscher aus München ist. Das schlägt sich nieder in dem, was einer mitzuteilen hat (wenn er etwas mitzuteilen hat). Das schlägt sich auch nieder in dem, wie er es mitteilt. Denn die Grenzlage macht empfindlich für bestimmte Erscheinungen und Empfindungen, sie macht vor allem empfindlich für die Erscheinung und die Empfindung namens Grenze. Sie sensibilisiert auch gegen die Grenze -

Auch Max Ophüls war ein Grenzgänger, Grenzbeweger, Grenzverletzer, schon lange bevor ihn die Faschisten dazu zwangen, über die Grenze zu gehen. Faschisten haben von diesen Wörtern Grenze und Bewegung einen anderen Begriff. Für sie kommt es immer darauf an, die Grenze und die Grenzgänger einzubunkern so oder so. Und auch das Wort Bewegung verstehen sie ganz anders. Für sie ist Bewegung eben nicht der Impuls, die Aktion und die Notwendigkeit, gegen das Festgefahrene und Erstarrte anzugehen, das leblos Gewordene mit Leben zu erfüllen, die Grenze, wo immer sie gezogen sein mag, zu überwinden, und sei es durch Verletzungen. Mit Bewegung meinten die Faschisten nur sich selbst, und es ist wiederum kein Zufall, daß sie der Bewegung sogar eine Hauptstadt gaben. München, die Hauptstadt der Bewegung. Womit ich nichts gegen München sagen möchte. Es leben dort, zum Glück, auch Menschen, mit denen man sich befreunden, mit denen man sich identifizieren mag. Niklaus Schilling zum Beispiel. Seit fünfzehn Jahren.

Auch Max Ophüls, sagte ich, -

Ich will hier nicht ohne Not Parallelen zwischen Max Ophüls und dem Träger des Preises ziehen, der nach Max Ophüls benannt worden ist. Es gibt ganz gewiß erhebliche Unterschiede zwischen den beiden und ihren Filmen. Zum Glück, Niklaus Schilling ist kein Epigone. Was ihn mit Max Ophüls verbindet, was ihm Max Ophüls bedeutet, war er von Max Ophüls erfahren und für sich gelernt hat, das könnte er im Grunde nur selber sagen. Wenn es denn nötig wäre, es zu sagen; wenn es nicht genügte, seine Filme zu sehen. Denn es sind Filme, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriglassen, und weil sie so deutlich sind, werden sie so oft mißverstanden. Geradezu mit Notwendigkeit mißverstanden, -

Niklaus Schilling also, Schweizer Jahrgang 1944, Dekorateur zuerst, Grafiker, seit fünfzehn Jahren in München und im Kino, Kameramann, Filmemacher, Präzisionsarbeiter -

"Der Willi-

Denn Grenze bedeutet für Schilling und ist in seinen Filmen immer auch etwas anderes als die zwischen Staaten, Sprachen, Gesinnungen. Grenzen sind auch die zwischen Tag und Nacht, Leben und Kino, Außen und Innen, Realität und Phantasie, starrer Einstellung und Travelling, Ort und Zeit, Szene und Fahrt. Und immer geht es auch hier darum, Grenzen zu überschreiten, zu überwinden und aufzulösen. Deshalb sind seine Filme so konsequent und besessen wie kaum andere von der Bewegung bestimmt, leben und atmen mit ihr, sind in doppeltem Sinne bewegte Bilder, in und mit denen viel gereist und gefahren wird. Und sei es mit einem beigen Mercedes zu einem Haus am Moor -

Diesen Stillstand voller Energie, diese Bewegung und Veränderung ohne reale Ortsveränderung -

Dauernd unterwegs in Friedheim und Umgebung ist auch der Film, er ist mit Willi unterwegs. Wo beider Bewegung an eine Grenze stößt, an der noch jede Energie zuschanden wird und nur das Fernglas und die Kamera vorübergehend vortäuschen können, sie sei wenigstens im Blick zu überwinden, da kippen sie beide: Willi in den Koller, und der Film in den Strudel totaler Unauflösbarkeit. Er hat sich am Ende so in sich selbst verstrickt, daß er vor der Grenze, über die kein Weg mehr führt, zurückfallen muß in die eigene Fesselung, in die Handschellen der Phantasie. Außerhalb des Kinos ist keine Wirklichkeit mehr von Belang. Die Phantasie jedoch hat an die deutsch-

Grenze und Bewegung -

Auch Schilling macht da keine Ausnahme. Auch er findet das Kino für sich immer wieder neu und in immer neuen Verbindungen von Erzählung und Diktion, Plot und Realisation. Er ist nicht nur ein Erzähler, sondern auch ein Erfinder, und mit Sicherheit kann man kaum sagen, was zuerst bei ihm ist. Das schlägt sich nieder vor allem in der Übereinkunft von innerer und äußerer Bewegung, der Bewegung auf den Tod zu in einer präzis ausgetimeten Fahrt eines schon zur Mythe gewordenen legendären Zuges -

Aber anders als die meisten Deutschen nährt Schilling eine Hoffnung auf Versöhnung mit dem alten deutschen Kino, das er verehrt, mit seinen Geschichten und Erfahrungen, seinen Umgang mit Menschen und Natur, seinen Bildern und Tönen und Schattierungen, seiner Trivialität zumal diesseits von literarischen Fixierungen, seiner Unverwechselbarkeit als eigenes kulturelles Phänomen. Das ist gewiß als Kino anders als das des amerikanischen Studiosystems oder aus New Hollywood, das stets auf die größte Allgemeinverständlichkeit in aller Welt gerichtet ist. Das ist gewiß auch ein anderes Kino, als wir es zur Zelt hier haben. Es ist vielmehr ein Kino, das sich des größten handwerklich-

Wahrscheinlich aber brauchen wir das ebenso wie die Filme, die Niklaus Schilling dreht. Leichter wird es dadurch für ihn kaum werden. Auch wenn er ein Grenzverletzer bleibt -

*) Titel einem Szenenbild aus dem Film entnommen -

DER WESTEN LEUCHTET! -

Sein und Scheinen

Mareike Sprengel im Gespräch mit Niklaus Schilling

Für wen leuchtet der Westen?

Erst mal für alle diejenigen, die ihn leuchten sehen... Das ist natürlich eine Frage der Vorstellungskraft, aber auch belegbar. Fliegen Sie nachts nach Berlin -

Der Westen ist also auch eine Lichterscheinung?

Klar. Und ich frage mich immer häufiger, wie lange die Batterien noch Energie abgeben. Aber man sollte den Begriff nicht überstrapazieren: Der Titel ist durchaus ironisch zu lesen, vor allem wenn man das Ausrufezeichen nicht vergißt.

Beim Sehen des Films fühlt man sich wie auf einem schwankenden Boden oder wie in einem Spiegelkabinett. Einerseits wird überdeutlich Luxus demonstriert, manche "Produkte" fast wie in einem Werbefilm dargeboten, aber im selben Moment kippt der Eindruck...

Eben. Und ich habe größte Zweifel, ob mein Film zum Konsum anregt.

Wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, in einem Alfa-

Dann hatten Sie schon vorher den Wunsch. Und sollten Sie wirklich bauen wollen, stellen Sie sich kein Wüstenrot-

Gut. Natürlich kann man mit Geld ganz verschiedene Sachen machen. Es kommt aber vor allem erst mal darauf an, wieviel man davon hat.

Nein, das glaub ich nicht. Unsere Protagonistin -

Sie hat etwas im Kopf, was sie zur Verräterin werden läßt. Sie ist nämlich der Überzeugung, daß man ihren Mann, als Leiter der Entwicklungsabteilung des Konzerns im Geschäftsflugzeug zum Absturz gebracht hat. Davon läßt Sie sich nicht abbringen. Sie wird von einem Rachegefühl getrieben. Und verstrickt sich immer weiter in die Vernetzung der sogenannten "höheren Interessen", bewegt sich auf den Abgrund zu. Sie lebt im Luxus, am Abgrund.

Also kein Spionagefilm, sondern eher ein Melodram?

Spionagefilme sind sehr häufig auch Melodramen: Die Menschen versuchen eine deutliche Trennung zwischen Sein und Scheinen zu finden. Und letztlich kann ihnen dies nur durch Verzicht auf ihre Gefühle gelingen. Und dazu sind sie aber nicht in der Lage und das wollen sie auch nicht. Beim Spion wiederum ist doch die wesentlichste, erste Anforderung, keine Gefühle entstehen zu lassen. Aber das gelingt offenbar nicht immer. Und dann wird es interessant.

Sie waren also auch nicht am smarten, whiskytrinkenden, den weiblichen Wesen immer zugeneigten Agenten interessiert, wie wir ihn aus vielen Filmen schon kennen...

Nein, speziell interessierten mich die deutschen Geheimdienste, denn bei denen soll besonders korrekt und penibel, fast wie auf einem Steueramt, gearbeitet werden. Besonders in der DDR...

Dieser beamtenähnlichen Arbeitsweise jedoch steht ja nicht zuletzt wohl auch der Luxus im Weg?...

Sicher, der wird mit zum Verhängnis. Harald Liebe -

Die Rolle des "Harald Liebe" spielt Armin Mueller-

Armin Mueller-

AIs ersten Kinofilm im Westen hat er ja dann aber "Lola" gemacht...

Ja. Wir hatten anfänglich ziemliche Probleme, den WESTEN auf die Beine zu bringen, oder es wurden uns immer wieder Schwierigkeiten in den Weg gelegt. So kam eine Verzögerung zur anderen.

Was waren das für Probleme?

Jede Realisierung eines Films macht Probleme. Mich stört, wenn das heroisiert wird. Fast zum Konzept des Films gehört...

So wurde der Film also entsprechend später gedreht...

Ich hatte DER WESTEN LEUCHTET! für Armin Mueller-

War es für Mueller-

Für die realen deutschen Absurditäten braucht man viel Ironie. Natürlich haben wir auch viel geredet über das Projekt. Auch weil es aus unseren jeweils gänzlich anderen Geschichtserfahrungen dafür einen jeweils anderen Blickpunkt gab. Wir sind eigentlich durch zwei getrennte Türen in den selben Raum gekommen.

Was bei Ihren Filmen inzwischen nicht mehr auffällt, ist ihre handwerkliche Perfektion. Sie ist einfach da. Aber mit dem WESTEN treiben Sie diese sozusagen auf die Spitze...

Jede Film-

Sicherlich ist dabei der Schnitt eine besonders wichtige Phase...

Natürlich. Und endlich bin ich dann nicht mehr im Kampf mit den Realitäten draußen, außerhalb des Schneideraums. Sondern nur mit dem Filmmaterial. Gegen diese sogenannte "wirkliche Welt" anzufilmen, ist ja eine sehr anstrengende Sache.

Heroisch?

Nein, Aspekt eines Berufs. Aber es könnte wirklich bald der Tag kommen, wo man so nicht mehr arbeiten kann. Sie bekommen "draußen" einfach keine Drehgenehmigung mehr oder der Produzent kann die geforderten Mieten nicht mehr bezahlen...

Warum?

Weil es immer weniger gerne gesehen wird wenn Sie ein vorhandenes Motiv einer anderen Realität unterwerfen. Aber Dokumentarismus ist ja nun wirklich nicht immer interessant. Lassen Sie mal für sich eine U-

Gut. Also geht man ins Studio.

Sicher, wenn Sie dafür das zusätzliche Geld finden. Aber mehr Geld bedeutet ja auch mehr Abhängigkeit. Und mehr Abhängigkeit macht vor allem schwerfällig. Und irgendwann sind Sie möglicherweise nur noch im Kampf mit einem aufgeblasenen Film-

Nicht auszuschließen. Aber bald ist ja die digitale Bildtechnik soweit, daß die benötigten Motive vom Computer innerhalb von Sekundenbruchteilen simuliert werden können...

Vielleicht, ja. Das dauert aber noch etwas. Es besteht jedoch schon jetzt die Gefahr, daß diese Möglichkeiten nur der Vervollkommnung und Erweiterung der schon mächtigen Strukturen für den globalen Bildtransport dienen werden. Man sollte sich also rechtzeitig in ihren Schaltkreisen einnisten, bevor sie undurchdringlich werden. Und allmächtig.

Haben Sie deshalb 1981 Ihren ersten Videofilm "Zeichen & Wunder" gemacht?

Ich habe absolut keine Berührungsängste vor der magnetischen Bildaufzeichnung. Ich komme mir vor wie etwa ein Schreiner, der inzwischen auch als Elektrotechniker arbeitet. Es ist komisch, aber ich habe bei der neueren Videotechnik überraschend wieder angenehme handwerkliche Aspekte entdeckt, die ich beim herkömmlichen Arbeiten mit dem "chemischen Film" immer mehr vermisse.

Bestehen denn zwischen Video-

Sie könnten bestehen. Und das macht mich neugierig. Filme sollten mehr oder weniger immer auch Erfindungen sein. Und die elektronische Bilderzeugung versetzt mich tatsächlich direkt in die Lage eines "Erfinders". Ich muß diese Möglichkeiten nur wahrnehmen und ich bin nicht mehr nur "Realisierer" einer Vorlage, die ich vor allem nach Plan umzusetzen habe. Mit 24 oder 25 Fotografien in der Sekunde. Eigentlich ein Anachronismus.

Kann man sagen, daß Sie in einer Absetzbewegung sind?

Von was?

Vom "Kinofilm".

Kino ist nicht Film. Und ein Film ist heute längst kein "Kinofilm" mehr. "Kino" war für mich immer auch eine Situation. Das Kino als Begegnungsort, als Bahnhof der Geschichten und Gefühle. Mit diesem Bedürfnis allerdings kann es einem heute passieren, daß man ziellos durch eine Stadt irrt, auf der Suche nach einem solchen Ort. Denn die Zentren unserer Städte hier werden längst nicht mehr durch die Kinos geprägt. Wir wissen warum. Es ist der "Kinofilm", der sich eigentlich abgesetzt, davongemacht hat. Oder er hat sich wenigstens angepaßt, mutierte...

Sie sehen ihn also nur noch als ziemlich kleinen Teil der weltweiten Bilderflut?

Ja. Die Vernetzung wird vorerst weiter fortschreiten. Vielleicht wird man diese versunkenen Kino-

Produktionsinfo zur Berlinale 96

"Wollt ihr das totale Programm?"

Niklaus Schilling über seine "dokumentarische Fiktion" DIE BLINDE KUH

Der Film geht von der Tatsache aus, daß spätestens 1936 anläßlich der Olympischen Spiele in Berlin die Erfindung des Fernsehens in das Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit gedrungen ist. Die deutsche Industrie hatte bereits konkrete Ziele im Visier. Dem Rundfunk-

Es mag auch an Reichspropagandaminister Goebbels gelegen haben, der die Möglichkeiten des Fernsehens im Gegensatz zum Kino-

Wie trotzdem jene sonderbare -

Ein halbes Jahrhundert später ist jedoch zu konstatieren, daß es eine ganze Reihe guter Gründe gibt, an bisherigen Erkenntnissen der Kultur-

Auf der Basis dieser vorhandenen, historischen Informationen und in der "aktualisierten" Verbindung ebensolcher Spuren, kann der Film eine immer schlüssiger werdende Theorie Stein für Stein zusammensetzen: Hitler und sein "Großdeutsches Reich" waren kurz vor der Einführung eines "Großdeutschen Fernsehens"! Und wenn nicht die "Probleme mit dem Eroberungskrieg" gewesen wären, wäre der "friedliche Plan" der deutschen Kommunikations-

Um dies alles zu erfassen, ist es notwendig, neben der elektronischen Kamera, eine ebenso wichtige Apparatur erstmals nach 50 Jahren ans Licht des Tages zu hieven. Ihr Name ist Funktion: Es werden Bilder "gefressen" -

Nein, diese "Kuh" war wahrlich nicht blind, sie erreichte nur nicht ihre futterreiche Alm. Sicherlich war sie noch viel zu schwerfällig, behäbig. Aber als hochtechnisches Konstrukt war sie immerhin in der weltweit einmaligen Lage, magnetisch modulierte Bildinformationen aufzuzeichnen und völlig zeitunabhängig wiederzugeben. Darüberhinaus versetzte sie den Benutzer in die Lage, verschiedene Bild-

Was bedeutete das für die abgebildete Realität des tobenden Krieges? Bereits 1943 sah es also ganz danach aus, als ob der Zuschauer zwangsläufig und völlig ahnungslos zum willigen Teilnehmer jenes berühmten Spiels "Blinde Kuh" werden sollte, welches man seit Generationen als Ausdruck der totalen Desorientierung kennt? "Wollt ihr den totalen Krieg?!" Oder nur das totale Programm? Ist der historische Fernseh-

Heute steht sicherlich fest, daß die Fluten der Bilder aus den längst weltweiten, kosmischen Satelliten-

"Bleiben sie jedenfalls dran -

_____________________________________________________

Bis auf die "Kuh"-

Friedrich Wilhelm Murnau -

Herausgegeben von Hans Helmut Prinzler

Bertz Verlag Berlin -

Die Murnau-

von Niklaus Schilling

Der Brief war vom 6. August und er schien mich auf seine Weise aufzufordern, endlich alles niederzuschreiben, damit es weiter publik würde. Heute steht fest, ohne diese Ereignisse hätte sich weder ein erweitertes Verständnis des Begriffs „Phantom" entwickelt, noch wäre das erste „Phantomschmerzzentrum für audiovisuelle Wahrnehmung" in der Nähe Berlins entstanden.

Es war ein ganz bestimmter Dienstag. Und ich beschloß, endlich etwas gegen diese verdammten Schmerzen zu unternehmen. Inzwischen überfallen sie mich nämlich sogar schon vor dem Fernsehschirm. Meine Kinobesuche habe ich längst soweit es geht eingeschränkt, denn gerade im Dunkel des Kinosaals kann ich der plötzlichen Attacken kaum mehr Herr werden. Die Schmerzquelle liegt, wie immer bei einem akuten Anfall, außerhalb meines Körpers, immer präziser ist sie jetzt auf der Leinwand lokalisierbar -

Schließlich wandte ich mich an einen befreundeten Psychologen. Vorsichtig wurde mir erläutert, daß meine Attacken wohl eine spezielle Ausprägung des Phantomschmerz-

Dem Fachmann war es also ein Leichtes, mich dazu zu bringen, nun mit einer Meßapparatur verkabelt, erneut ein Kino aufzusuchen. Nicht nur meine Gehirn-

Die einzige Chance sieht mein Psychologe nur noch in einer neuen, sehr ungewöhnlichen Therapie -

Es dauert eine lange Weile bis wir den südwestlichen Stadtrand Berlins erreicht haben. Wir schweigen vor uns hin, aber der Psychologe hat sein Ziel klar im Auge. Plötzlich ein ziemlich verwitterter Wegweiser, der in einen tiefen Wald zeigt: „Phantomschmerzzentrum". Ich empfinde schon angesichts der beiden zuckenden Zetts einen kurzen stechenden Schmerz. Sein BMW-

Nun mitten zwischen ewigalten Bäumen stehend, realisiere ich, wie dunkel es auf einmal geworden ist. Ist es das dichte Gehölz, hat sich der Himmel wirklich verdüstert oder ist es so plötzlich Abend geworden? In solchen Fällen hilft ein Blick auf die Uhr. Aber meine Armbanduhr ist nicht da -

So zwinge ich mich, die Situation neu zu ordnen. Im Nachhinein kommt mir jetzt der Wegweiser wie ein vergessenes Film-

Inzwischen sehe ich alles in Schwarzweiß, denn der Regen fällt nun so dicht wie Schrammen auf einem uralten Film. Es grollt und blitzt jedenfalls wie in einer Special-

Wenn ich jetzt meinen Blick von einer schwarz glänzenden Maske gegenüber nicht mehr abwenden kann, dann weiß ich warum. Es ist das Abbild von Friedrich Wilhelm Plumpe -

Entschlossen steige ich die wenigen Stufen hinab -

Hier kann ich nicht sitzen bleiben. Systematisch beginne ich, meine Umgebung neu zu ertasten. Schnell ist die geheimnisvolle Tür wieder gefunden. Ein ewig langer Gang tut sich auf, denn sofort sind heulende Windgeräusche zu vernehmen. Obwohl es stockdunkel bleibt, hält mich nichts mehr zurück, ich marschiere drauflos.

Ich gehe und gehe, renne und renne. Es müssen Kilometer sein. Aber ich werde nicht müde, denn ich werde bewegt von einem flimmernden Bilderstreifen, der wie ein Rollband unter mir läuft und einen ganz besonderen Film transportiert:... Eben schenkt der Golem dem kleinen Mädchen die Blume, ungerührt zündet sich dabei Belmondo eine Zigarette an und gibt sie der weinenden Anna Karina, während der Wolfsjunge beim Lernen eben vom vorbeifliegenden Batman abgelenkt wird, der leider zu spät kommt, um Marnie noch vor den Raben zu warnen, die sich bereits auf den Häusern sammeln und Monica Vitti am Fenster noch immer auf eine Antwort von Mastroianni wartet, der fasziniert die Bardot beobachtet, wie sie sich auf dem Dach der Villa sonnt, nur mit einem Buch bekleidet: „Nosferatu"...

Jetzt taucht jedoch ein ganz anderes Phänomen auf. Immer größer wird es. Ich erkenne, daß dieses Licht die Form einer Schrift annimmt: „Marlene-

Nun stehe ich also in einem riesigen schwarzen Raum, der alle meine Regungen total aufsaugt. Ich weiß, daß gleich Entscheidendes passiert... Und tatsächlich explodiert etwas, das heller ist als alle Effekte zuvor: Die Halle ist wirklich leer! Ein Kurzschluß hat die riesigen Fluter der Lichtbrücken unter Strom gesetzt. Wabernd breitet sich dichter Nebel aus. Erschöpft muß ich mich hinlegen, aber ich fühle mich bestens. Als hätte in diesem Moment mein audiovisueller Speicher ein „Reset" erlebt. Und mein System damit einen Neustart geschafft, auch mittels eines endgültigen Abschieds.

Jedenfalls, ich habe da schon wieder eine Superidee. Glasklar sehe ich den fertigen Film bereits vor mir. Mein Psychologe wird sich noch wundern!

Niklaus Schilling -

Unheimliche Heimatfilme

im Gepäck eines Grenzgängers

Born in 1944 in Basel/Switzerland. Lives in Berlin.

Short features and documentaries starting in 1961. Cameraman from 1965. First full-

FRANKFURTER RUNDSCHAU: "Niklaus Schilling is a border crosser, a border mover and a border violator. And if anyone associates "border violator" with words like "taboo violator" or "violator of accepted good taste", that is fine with me... he breaks the taboo on typically German experiences, which we have erected -

Kurzfilme 1961 -

Langfilme 1971 -

________________________________________

In NACHTSCHATTEN gerät ein Doppelgänger (John van Dreelen) in die Fänge einer einsamen in der Lüneburger Heide lebenden Frau (Elke Hart). Die Silhouetten der gespenstigen Natur werden ihn schließlich verschlingen. Mit der VERTREIBUNG AUS DEM PARADIES erbt ein Kleindarsteller (Herb Andress) nicht nur die Vergangenheit des deutschen Films, sondern auch die Zukunft eines zunehmend maroden Kleingewerbes. Schließlich verknüpft der Regisseur im zunächst höchst umstrittenen und heute zum Klassiker avancierten RHEINGOLD auch abgründige, mythologische Aspekte mit dem Alltäglichen. Die Eisenbahnfahrt einer durch Deutschland sterbenden Frau (Elke Haltaufderheide) von Hoek van Holland bis Basel ist eine traumatische Parabel über Liebe und Tod. Der mit dem "Max-

Schillings Aufgeschlossenheit gegenüber neuen, innovativen Produktionstechniken fand seit Anfang der 80er-

Nach dem Fall der Berliner Mauer vollendet sich 1991/92 eine nicht geplante Deutschland-

1996 stellt Schilling seinen neuesten Film DIE BLINDE KUH vor, ein fiktiver dokumentarischer Spielfilm. Er handelt von einem höchst aktuellen Spiel: Die eigentliche "Wunderwaffe" des "Dritten Reiches" war nämlich weder die "V2" noch die "A-

(Munzinger Archiv)

Copyright © 1997- | Datenschutzerklärung -

| Datenschutzerklärung - Last edited january 2, 2016

Last edited january 2, 2016